在「償還」和「迎接」之間,存在時間的變異—— 序葉英傑詩集《時差繁衍》 (劉偉成)1

poetyip | 01 十月, 2021 12:02

我的新書《時差繁衍》,會在2021年10月由石磬出版。我幾經辛苦請到劉偉成幫我寫序。感激他的用心。我現在把序貼出來。為了他的序,各位都來買我的書吧;—)

在「償還」和「迎接」之間,存在時間的變異

—— 序葉英傑詩集《時差繁衍》劉偉成自從英傑囑我替他的新詩集作序,我便一直躊躇該以怎樣的身份來寫 —— 我不是他的師輩;但說是朋輩,我的「網絡社交障礙症」使我跟電腦工程出身,能純熟操縱各種網絡社交平台和活用雲端分享技術的英傑甚少交流詩作,連他上一本獲中文文學雙年獎的詩集《旁觀生活》,我都是為了作此序才得以在倥傯日常的隙縫中細讀。當然又不是不熟絡,我跟英傑至少認識了三十年,每次在文學活動後,由於家住同一區,所以回程時總會天南地北無所不談,車程一下子便過去了。男人之間的浪漫,不是交換文章,便是交換手槍,後來我終於想到該以怎樣的身份來寫序,我們是更浪漫的既交換文章又交換手槍的「對手」。事實上,認識英傑始於第十九屆青年文學獎,大家都是參賽者。王良和曾在〈現實和猜度之間 —— 序葉英傑詩集《沒有名字的聖誕卡》〉中如此寫道:「讀葉英傑的詩,我總是想到和他同輩的詩人劉偉成。這兩位年輕詩人,都寫了大量詠物詩,而且在結集的時候,都有意將一系列『重頭戲』編於壓卷的位置。不僅如此,劉偉成的『玻璃系列』,各詩之間互相指涉,亦分亦連的現象,也出現在葉英傑的詠物系列之中……」原來我們都曾經很努力「經營」自己的寫作事業,互相看見對方的身影,由黝淡漸趨明亮。一位寫作人的成熟端看他能否真心欣賞和尊重對手。早前英傑得中文文學雙年獎,一位年輕寫作人不服賽果,評論中大言不慚地對英傑的作品極盡詆譭,完全失去寫作人應有的胸襟和風度,我在旁邊看着,對於英傑沒回過一言,深感佩服,為此我對這位對手又多添了尊重。

1 所謂文學獎現象

鄭慧如在《台灣現代詩史》的末章有一節談論「文學獎現象」對推動台灣本土文學發生過什麼積極作用,她指「得獎老手」的參賽作品和非參賽作品風格明顯不同,前者已發展出易於獵奬的「共同風格」,後者則較貼近真實自我,較能突顯個人風格,所以鄭建議日後台灣的文學獎倒不如以整本詩集為參賽條件。[1] 英傑跟我的認識始於文學獎,印象中他確實很着緊參賽,他也常跟我談論文學獎的種種,即使自己沒有參賽,也會跟我談他的賽果預測。但英傑跟鄭慧如所講的不同,他曾經相當自覺去發展不同的寫作「技法」:「九一年風格激烈,九二年講比喻運用,九三年講意象運用,九四及九五年用感覺入詩,九六年以後開始探討現實與超現實的關係,希望在平實與深奧難懂之間尋找平衡;……」[2] 不知道英傑這階段是否正在經營炫技的「參賽風格」,但之後詩風轉向「平實」,甚至變得有點「散文化」,這個轉變王良和稱為是從「酒神模式」轉向「日神模式」的歷程,從擅於「表現自我的心象」過渡到「明朗、理性、邏輯」的寫法。[3] 英傑後來剖白如此轉變只是聆聽自己心底的呼求:「我早期的詩,都是用很多意象,甚至是『超現實』的。只是,一直這樣寫我覺得很厭倦,因為這樣寫我要花很多時間想一些新的點子,但其實一首詩,技巧當然需要,但有一些東西不是單單以技巧就能表現出來,就如情。」[4] 英傑這種轉變正好就闡明鄭慧如所謂的「參賽詩」和「非參賽詩」的分野,並非從「寫作目的」決定「詩質」,而是「參賽」可以鍛鍊[1] [2] 詩人的技法,但是詩人要昇華自己的情感,還是必須離開「競技平台」,直面自己內心的呼求,才可以蛻變出自己真正的風格。鄭慧如建議文學獎該評選整本詩集,英傑上次拿的中文文學雙年獎,正是以整本詩集為單位,事實上要甩棄炫技的「參賽體風格」,直面自己內心趨向成熟的呼喚,需要勇氣;而甩開那些依然緊抱「參賽體」一般見識的針砭,則需要胸襟。一個文學獎,如果能顧念一位詩人的「非參賽體風格」,那才是文學獎的進化,也是顯示一處地方文學產業的進化。當然讀者可以說不喜歡一個詩人最真實的「非參賽體風格」,但須有胸襟去接受跟自己不同的風格,這才是尊重對手的風度,這些風度集結起來才能煥發兼容多元聲音的光芒,成就香港的核心價值。

2 第一層次:《存在的理由》的「盤念」

為了寫這篇序,我細讀了以往關於英傑詩作的評論,發覺多是集中討論他幾篇代表作,並藉歸納共通點總結其風格特徵作為閱讀提示,卻鮮有就詩集的整體架構作闡釋。事實上,英傑雖然放輕了寫詩的力度,卻將經營的苦心貫注到詩集整體的建構上,從編輯的角度看,這種輕重的分配的落差,在這本《時差繁衍》中尤其明顯,可能正正是這種不諧協,令英傑的詩集驟眼看來或會予人「眼高手低」之感,易成為不細心讀者攻擊的誘因。《時差繁衍》的鋪排,在我看來,有點像之前到淡路島看安籐忠雄的「海之教堂」的經驗:許多迂迴的通路,好不容易找到的教堂,卻是最簡約的清水混凝土牆,讓天花上的池底光影掩映到牆上變為靈動波紋,跟線條筆直的「光之十架」形成強烈對比,彷彿是恪守和解放兩股張力在互相牽引。

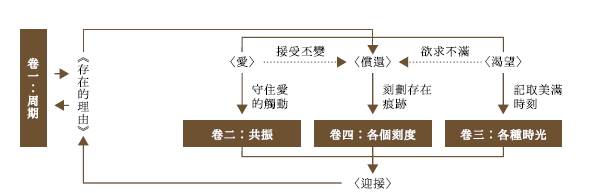

如果要概括《時間繁衍》的整體結構,我會形容為頗具「存在主義」意藴的鋪排——開篇第一卷為「周期」,裏面只有一組詩就是先前已收入了《旁觀生活》的《存在的理由》,其中包括了〈愛〉、〈渴望〉和〈償還〉三首詩。與此同時,詩集最末卷同樣標示為「卷一」,為「續卷」,裏面只包括一首詩〈迎接〉。換句話說「卷一」給一分為二,像一對括號那樣前後包抄着全書其他三卷,分別是:卷二‧共振、卷三‧各種時光、卷四‧各個刻度,整個架構大概可以下圖來概括:

|

《存在的理由》原初的三首,其實是在回應所謂「信、望、愛」的概念,只是詩人將其順序倒過來成為「愛、望、信」,這個顛倒的含義後文再論,我之所以說詩人是以〈償還〉來代替「信」的理念是由於詩是記述「我」在基督教的佈道會上差點站起來決志「信」主的內心掙扎,所以絕對可以推斷詩人是嘗試處理「信」的命題,只是最後自己沒有選擇去「信」,還滲入進化論和佛教前生今世的轉世概念來強化掙扎,還以「償還」這個較貼近佛教信仰為題,便進一步將「信」的掙扎提升到多元宗教交纏的層次去思考。詩人在詩集後記中說寫〈償還〉時「很放開」,「彷彿有點跟詩,跟我,跟『造物者』(如果有的話)打開天窗說亮話的感覺」。鄭政恆也說〈償還〉屬葉英傑的佳作(見詩集的附錄),周漢輝在《旁觀生活》的序中也道〈償還〉是「盤頭詩」(Pantoum)效果發揮得最好的一首,能達至「形式與內容互扣,反覆顯現跡近自我矛盾,又能自我調和的心象。」[5] 看來〈償還〉一詩在英傑的創作生涯是重要感悟的標記,值得再深入討論一下當中的意藴,這樣才可說明白詩人將之再次移植到這本《時差繁衍》的意義。我之前說這詩集的鋪排頗有「存在主義」色彩,不單是由於〈存在的理由〉的取名,而是詩中描述掙扎信與不信的句子:「安慰自己,上一世擁有多一點,所以現在擁有少一點 / 完整的愛;可繼續拉着我小手的父親,或讓我拉着小手的孩子 / 有什麼東西剩下要我繼承,有什麼東西我借得太多要繳回 / 枯與榮是雙生兒,甚至是連體嬰,互相感應;一個哭泣,另一個來呵」讓我想起沙特的一篇著名隨筆〈存在主義與人文主義〉的觀點:

「主觀論」一指個人主觀的自由,二指人無法超越人的主觀性。後者才是存在主義較為深入的意義。當我們說人要為自己抉擇,我們的確是指每個人都必須為自己抉擇。事實上,一個人為了把自己塑造成自己希冀的東西,他所採取的行動屬創造性;同時,也是他認為他應該成為人的形象。在選擇這個或那個的時候,也就同時肯定了選擇的價值;因為我們絕不會選擇壞的,我們所選擇的永遠是好的;而只有對全體都好的東西,才會對我們也好。再說,如果存在先於本質,而我們也希冀在塑造自己的形象時存在,那麼那個形象對全體和我們尋得自己的整個時代來說,都是正確的。這樣說來,我們的責任比起我們想像的還要重大些,因為它關乎全人類。[6]

沙特指人的抉擇乃由其主觀性主宰,所以通過抉擇,人可以摸通自己存在的處境,了解自己的「主觀性」,從而模塑自己的本質,這是肯定自己存在的過程,所以〈償還〉的重要在於詩人展現了自己如何抵禦「佈道會」這個存在處境。詩人的抉擇跟「決志信奉」的大勢相悖。如按沙特所言,選擇「不信」應是對當時的「我」來說是最好的選擇,亦是向全體和全人類釋放出去的最好形象,就是不因想得着更多而「信靠」,詩人突然陷入自己今世是否已擁有夠多需要「償還」的思考,並不是真正在權衡前生今世的得失,而是向全體釋放自己不會因想得着更多而信奉,也表現出「知道自己不是誰」的睿智形象。這令我想起沙特那篇隨筆中反駁那些指斥存在主義者是悲觀無神論者的基督徒的精彩收結:

存在主義並非無神論,因為它並不想費神去證明上帝不存在。相反地,存在主義聲稱:即使上帝存在,這跟它的觀點也沒什麼不同。但這並不是說,我們相信上帝存在;而是說,真正的問題並非上帝是否存在。人所需要的是重新發現自己,並且瞭解:任何東西都無法拯救他本身,即使是上帝確實存在也無可如何。在這個意義上,存在主義是樂觀的;它是一個行動的理論;而只有自欺、只有用他們自己的絕望來混淆我們的絕望的基督徒,才能說我們沒有希望。[7]

英傑在後記中括引着的「如有造物主」的按語,焦點同樣不是在爭論是否有造物主,而是即使有造物主,人能否不依靠造物主的旨意,靠自己的意志通過抵禦處境中的荒謬來模塑自我?是否在模塑過程向全體釋放的美好形象一定不符合宗教的道德規範?我想這是英傑不取「信、望、愛」的排序,而是先從「愛」入手,因為這才是符合「自我模塑」的過程,前兩個理念都帶有向形而上力量靠攏的傾向,我想這個次序的顛倒是這組詩一直為人忽略的匠心。

讓我們也來解讀一下組詩中的另外兩首〈愛〉和〈渴望〉,有異於〈償還〉所描述的處身羣眾中的處境,這兩首都是旁觀死亡的反思。〈愛〉是寫「妳」照顧臨終愛貓的情景,詩人將「貓」和「妳」的「弓着的身影」疊影起來,並以之成為「盤頭詩」重復的「盤句」,令兩個貓和人的弓身通過反復出現而產生類似「疊影」的效果,進一步強化貓和人那種難分難解相互牽絆的情致:「現在牠於籠中,拒絕妳餵養。牠背着你我,屈曲身體沒有回應」;「我眼前的背脊,正形成自己的弧,由妳顧念的重心刻劃出來」通過這樣的「疊影」,貓和人的形象合而為一,藉此對比出「死別」張力的無情。詩人彷彿是要通過如此「疊影」傳達出以「一起」的光影去抵禦死別帶來的荒謬。詩人記「貓之死」還有一個深意,就是貓會知足,對於自己的「命」,不會像人一樣心生怨恨,而是只專注克服當下的苦痛,教在世者知道要怎樣珍惜自己剩下的日子,遂更清楚自己的本質和會走出怎樣的路。這亦呼應了在〈償還〉裏對「愛」的描述:「完整的愛:可繼續拉着我小手的父親,或讓我拉着小手的孩子 / 不希望要走的路,是一早被砌好的路」,所以在上面的架構圖中,〈愛〉一詩有虛線指向〈償還〉,兩詩之間的呼應就是教人「接受丕變」,並把握當中賦予的啟迪,開創自己的路。

至於另一首〈渴望〉無疑是對應「望」的信念,只是一般而言「望」的英文是“Hope”,此詩的配圖也是一件別上了此英文字的背心,上面還有中譯的「希望」字眼。「希望」跟詩題的「渴望」不同之處在於前者為較中性的立願,而後者則指涉較急切的追求,而「渴望」也真的較貼近此詩結句的「黑洞」意象,彷彿無論吞噬多少還是不厭足:「那次喪禮,看到棺材裏的他,嘴唇沒有合上,假牙被拿掉 / 會有什麼東西從嘴唇進入,什麼東西走出 / 在那裏,他的神情彷彿在說:「吓?」 / 嘴唇張開,看見嘴唇背後的黑洞。」即使已溘逝,黑洞卻依然在運作,還是在祈求餵吃似的——〈償還〉中的其中一句「盤句」,便彷彿是對這位往生者的撫慰:「安慰自己,上一世擁有多一點,所以現在擁有少一點」。所以在上面的結構圖中,〈渴望〉一詩有虛線指向〈償還〉,兩詩之間的呼應就是對「欲求不滿」者的撫慰。這三首詩的基本含藴便像「盤頭詩」會重復出現在不同詩節的「盤句」一樣成為「盤念」,而餘下的卷二、卷三和卷四的作品,我認為都隱隱呼應這三首詩的「盤念」。

3 第二層次:「盤念」的承續

卷二名為「共振」,本身已很能呼應「愛」這個理念,兩人能走在一起,當然是彼此間曾出現過「共振」的感應,只是能否長期維持則是另一碼子的事。整卷中就是包括了九首詩,結構是各卷中最直接簡明的。全組詩都是圍繞相愛關係,或是自己、妹妹、母親的,例如第一首〈火花〉當然是指兩人之間擦出的愛火花,詩人巧妙地選擇了一個特別的場景來塑造一語雙關的情態:跟「你」一起看妹妹關島的婚禮相片,表面上是看妹妹跟妹夫之間熾熱的愛火花,但其實同時是在考驗「我」和「你」之間是否還能擦出火花:「翻揭間,彼此指尖擦過 / 有沒有發現什麼奇妙的光。」英傑自己在後記寫道寫作這本詩集期間經歷了失戀,而從上面的詩句,我們隱約感覺到詩人正憂心彼此間是否還能擦出火花。喜歡這首詩主要原因在於詩人沒有絮絮不休地訴說憂思,而是適時打住,含蓄地通過詩的韻腳來呈現自己的心思:全詩十四句中,有八句是以「光」字收結,既是對妹妹結縭的祝福,彷彿亦是在呼喚彼此間漸暗的火花重新旺起來。此卷的第七首為〈繁衍〉,是詩集名稱的兩個由來之一,所以必須闡釋一下。此詩寫妹妹回娘家,詩人和媽媽對她的加倍溺愛,初讀此詩時我是不明白何以名之為〈繁衍〉(因單看詩題,我起初以為是指妹妹婚後懷孕,對新生命的愛護),後來我重看〈火花〉時發現這兩句才明白過來:「我跨越大洋看着她長大,學習讓愛繁衍 / 我在她後面鼓掌,守候,迎來神父身後攝影師的閃光」所謂「繁衍」應是指對妹妹的愛,變得更包容,愛得更多之意。由此可見,英傑的組詩常常互相呼應,端看讀者是否耐心發掘當中的牽連。回到〈繁衍〉,我特別喜歡此詩的收結:「你帶來要放長的褲腳。媽媽努力拆開褲腳的線 / 要繼續穿,要先拆開原來的黏連。」也就是說,要讓愛繁衍、增加,必須先擺脫以往的束縛或囿限。這卷中最後一首名為〈程序〉,值得拿來跟〈愛〉對讀,因為那同樣是談及死亡。〈程序〉表面上是在數算一連串拜祭的程序,但實質是在敍述亡父跟母親相互依存的平凡生活:「直至最後 / 她都繞着他轉 / 安排他應該要的物品 / 四處張羅」;「龕位位置是她替他尋找的 / 那個位置 / 將會有她的份兒。」由於〈愛〉是關於應對垂死貓兒的景況,當然不無激動,詩人是儘量將情緒按壓下來,但〈程序〉則是關於過世應有一段時間的亡父,悲傷應已沉澱好了,看得出詩人有意重新撩起自己(不是母親)的懷念「火花」,詩人似乎是以對亡父的懷念來預演如果母親也溘逝後,自己將如何自處。只要明白了這隱蔽的心思,便會立即意會到詩中寫母親對父親的百般照顧,其實是將自己的身影投射到亡父身上。此詩表面是寫母親跟亡父的愛,實質也寄託了旁觀的詩人對父母的愛。整個卷二,之所以可視為〈愛〉的「盤念」延續,乃由於全部詩作都在訴說如何「接受丕變」,並「守住愛的觸動」。

(原文太長,後半部在此)

選單

站內搜尋

日曆

| « | 六月 2024 | » | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |

| 1 | 2 | |||||

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

引用 (0)

引用 (0)